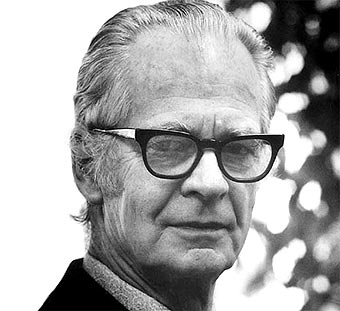

La instrucción programada es una metodología o técnica de aprendizaje propuesta por primera vez por el conductista B. F. Skinner en 1958.

Según Skinner, el objetivo de la enseñanza programada es «dirigir el aprendizaje humano bajo condiciones controladas».

La enseñanza programada tiene tres elementos:

1. Entrega la información en pequeñas píldoras.

2. Es al ritmo propio del estudiante.

3.Proporciona retroalimentación inmediata, tanto positiva como negativa, al estudiante.

Se define a la instrucción programada, como una técnica de enseñanza autodidáctica que consiste en la presentación de un tema a enseñar en pequeñas unidades didácticas, seguidas de preguntas cuya verificación inmediata, si la respuesta es correcta, contribuye a afianzar el conocimiento adquirido, o si es incorrecta, conduce a la corrección del error. La presentación de la materia se realiza a través de programas, mediante libros, o máquinas de enseñanza.

De acuerdo con los trabajos de B. F. Skinner, se distinguen dos tipos de trabajos según la clase de conducta que comprenda. La conducta provocada por estímulos específicos conocidos, se denomina conducta respondiente, o conducta de respuesta. Es de este tipo la contracción o dilación de la pupila al cambiar la intensidad de la luz. Otras respuestas no necesitan de un estímulo específico para que se produzcan, es la conducta operante, que tiene efecto y opera sobre el mundo exterior.

Para B. F. Skinner esta respuesta es emitida por el organismo, y no producida por estímulos, aun cuando generalmente adquiere una relación con la estimulación previa, sin que ésta llegue a ser generadora como en el caso del reflejo. Cuando se establece la relación, se produce una operante discriminada. La conducta humana en su mayoría es de carácter operante.

El aprendizaje es por condicionamiento, pero según se ha indicado es de dos tipos. El condicionamiento de la conducta respondiente es del tipo clásico, de Iván Pávlov, el estímulo condicionado presentado simultáneamente con el incondicionado llega a producir la misma respuesta, o sea, depende de la simultaneidad aproximada de los estímulos.

El reforzador es el estímulo. En el condicionamiento operante la respuesta está correlacionada con el reforzamiento, éste no se produce si no aparece la respuesta condicionada, el reforzamiento es contingente a la respuesta.

La instrucción programada es una técnica de enseñanza autodidáctica. En el aula, el resultado de la enseñanza depende de la conducta del estudiante como respuesta a la acción del maestro. En consecuencia el aprendizaje varía de un alumno a otro. La situación ideal, según Rousseau, se da cuando el maestro atiende a un solo alumno. El maestro individual puede constatar el progreso del alumno continuamente, puede hacer que el alumno tenga una participación activa, a través de preguntas, discusiones, etc., que puede ser orientada y dirigida constantemente.

Existe un intercambio activo entre el maestro y el alumno, mediante el cual el maestro puede desarrollar su materia paso a paso. Podemos suponer que si ese maestro perfecciona su programa de enseñanza, podrá, luego de realizar su labor individual con diferentes alumnos, y de hacerles las correcciones y modificaciones que la experiencia le haya sugerido, reproducir la sucesión didáctica, en forma tal que el alumno la lea paso a paso, y respondiendo las preguntas correspondientes, llegue por sí mismo al aprendizaje deseado. A la presentación de la materia, en esta forma, le llamamos programa.

Debe señalarse que:

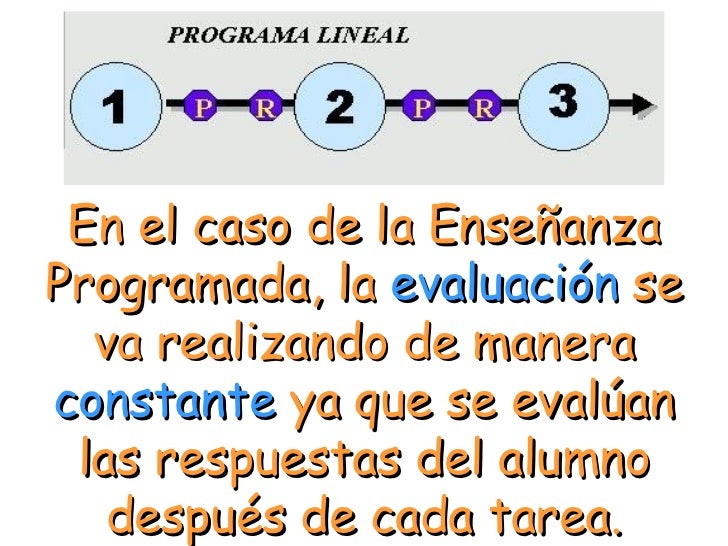

El programa no se circunscribe a proporcionar información y a exigir una prueba de comprensión del alumno, además de ella, incluye un método para indicar la corrección o incorrección de cada respuesta dada por el alumno, recurso que impide se deslice algún error de concepto.

Resumiendo, la enseñanza programada es una técnica mediante la cual el alumno aprende por la manipulación activa del material didáctico

Características de la enseñanza programada

La mayor parte de los autores coinciden en señalar los siguientes aspectos como características principales de la enseñanza programada:

1. Participación activa del alumno.

2. Descomposición de la materia en pasos pequeños.

3. Verificación inmediata de cada respuesta.

4. Control de la velocidad de aprendizaje por el propio alumno.